Les recherches pionnières de John Bowlby, puis de Mary Ainsworth, ont permis de comprendre combien le lien d’attachement entre un enfant et sa figure principale de soin façonne son développement émotionnel et relationnel. La « Situation Étrange », mise au point par Ainsworth dans les années 1970, a permis d’identifier différents styles d’attachement chez les jeunes enfants, en observant leurs réactions face à la séparation, la solitude, et le retour du parent.

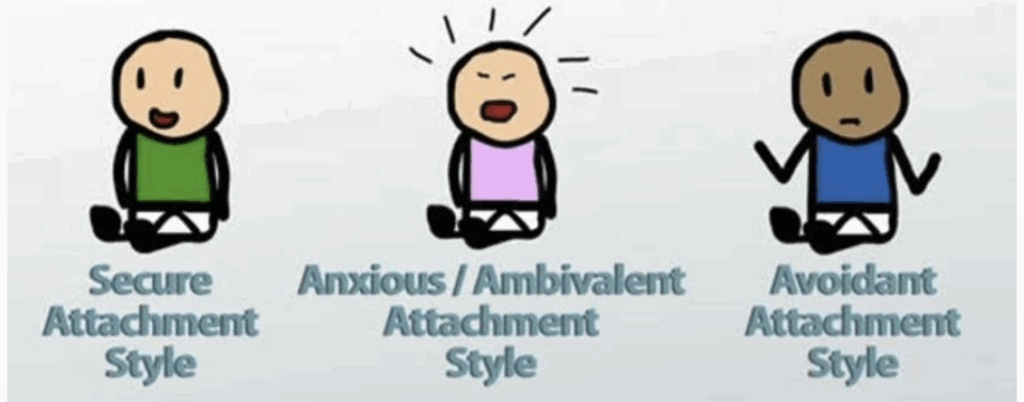

Historiquement, la classification originale comprenait trois styles principaux (un style sécure et deux styles insécures) identifiés chez le jeune enfant lors de la procédure de la situation étrange.

Plus tard, une quatrième catégorie, dite désorganisée, a été ajoutée pour décrire des cas particuliers ne correspondant à aucune des trois premières.

Il est important de souligner que les styles d’attachement dits « insécures » (évitant, ambivalent, désorganisé) ne doivent pas être confondus avec un trouble de l’attachement.

Ce sont des stratégies adaptatives que l’enfant met en place pour maintenir la proximité avec sa figure d’attachement, en fonction de la qualité et de la constance des réponses qu’il reçoit.

Ces organisations de l’attachement ne sont ni pathologiques en soi, ni figées : elles témoignent de la manière dont l’enfant a tenté de s’ajuster à son environnement relationnel.

Voici un aperçu de ces styles d’attachement et de leurs caractéristiques :

Attachement sécure (environ 60-65 % des enfants)

L’enfant sécure utilise activement sa figure d’attachement comme base de sécurité. Il explore son environnement, tout en vérifiant la disponibilité du parent par le regard ou le contact. Lors de la séparation, il manifeste une détresse proportionnée, mais retrouve rapidement son calme à son retour, cherchant du réconfort avant de retourner jouer.

👉 Ce style est le fruit d’une relation où l’adulte a su être sensible, constant et prévisible, ce qui permet à l’enfant de développer une confiance dans la disponibilité affective de l’autre.

Attachement insécure-ambivalent (ou anxieux-résistant – env. 10-15 %)

Ici, l’enfant oscille entre recherche intense de proximité et colère envers la figure d’attachement. La séparation est très mal tolérée, et le retour du parent n’apaise pas entièrement. Il peut à la fois chercher à être pris dans les bras et repousser, se débattre.

L’enfant insécure anxieux doute de la fiabilité de l’adulte à répondre à ses besoins, ce qui le rend ambivalent dans son comportement. Ce comportement paradoxal (recherche de contact mêlée de colère) traduit l’anxiété et l’incertitude de l’enfant face à un attachement imprévisible.

👉 Cette ambivalence s’installe dans un contexte où le caregiver est imprévsible, inconstant : parfois disponible, parfois inaccessible, ce qui renforce la vigilance extrême de l’enfant.

Attachement insécure-évitant (env. 20 %)

L’enfant insécure évitant, ayant intégré que ses signaux de détresse ne rencontrent pas de réponse sensible, adopte une stratégie d’auto-dépendance défensive. Dans la situation étrange, un bébé évitant paraît très autonome : il explore beaucoup, ne montrant que peu ou pas de détresse apparente lors du départ de la mère. À son retour, il évite activement le contact – par exemple, en détournant le regard, en s’occupant de jouets, ou en ignorant la figure d’attachement. Bien que ce comportement puisse donner l’illusion d’une maturité ou d’une indifférence (“il ne pleure même pas quand sa mère part”), il est en réalité le signe d’une détresse inhibée : des mesures physiologiques (rythme cardiaque, cortisol) montrent que le bébé évitant est stressé par la séparation, mais il a appris à ne pas le manifester ouvertement, n’attendant guère de réconfort de l’adulte. Cette pseudo-indépendance est considérée comme un mécanisme de protection face à un caregiver peu réceptif.

👉 Ce comportement se développe lorsque la figure d’attachement rejette ou ignore les besoins émotionnels de l’enfant, valorisant une indépendance précoce. L’enfant apprend alors à inhiber sa détresse pour préserver le lien.

Attachement désorganisé (env. 10 %)

Ce style a été identifié plus tardivement par Main & Solomon (1990), en examinant les cas d’enfants qui ne rentraient dans aucune des catégories précédentes. Un attachement dit désorganisé se caractérise par l’absence de stratégie cohérente et organisée pour faire face au stress de la séparation. L’enfant présente des comportements contradictoires, figés ou désorientés face à sa figure d’attachement : il peut s’approcher puis s’arrêter net, regarder ailleurs, ou sembler pétrifié.

La recherche a montré que l’attachement désorganisé est plus fréquent lorsque le caregiver adopte des comportements effrayants ou maltraitants envers l’enfant. Par exemple, une mère traumatisée et non soignée émotionnellement peut, sans le vouloir, avoir des réactions terrifiées ou terrorisantes vis-à-vis de son bébé (glaçantes, imprévisibles, agressives), ce qui perturbe profondément l’enfant. N’ayant pas de stratégie stable (ni proximité fiable comme dans l’attachement sécure, ni évitement consistant, ni protestation cohérente), l’enfant oscille entre des comportements désorganisés. L’attachement désorganisé concerne une minorité d’enfants (de l’ordre de 5-15% dans la population générale, mais beaucoup plus dans les populations à risque, par ex. jusqu’à 80% chez les enfants maltraités).

Il est associé à des conséquences cliniques sérieuses, car il reflète souvent un contexte de carences ou de maltraitances sévères, et prédit un risque accru de difficultés psychologiques ultérieures (troubles de la régulation émotionnelle, comportements agressifs ou dissociatifs

👉 Ce profil est souvent associé à des expériences relationnelles traumatiques, où la figure d’attachement est à la fois source de sécurité et de peur (maltraitance, violences, parentalité effondrée ou inversée). L’enfant est pris dans un dilemme impossible : chercher du réconfort auprès de celui/celle qui est aussi une source d’angoisse.

En somme, ces quatre styles d’attachement (sécure, anxieux-ambivalent, évitant, désorganisé) décrivent les différentes organisations du comportement d’attachement chez le jeune enfant en fonction des expériences relationnelles précoces avec l’adulte qui prend soin de lui. Ces styles ne sont pas figés : un enfant peut en changer si les conditions familiales évoluent. Ils reflètent néanmoins une certaine continuité des expériences relationnelles précoces. Ces styles ont été initialement définis dans le cadre de la petite enfance avec la figure maternelle, mais la théorie de l’attachement les considère comme pertinents tout au long de la vie et potentiellement applicables aux autres relations intimes (avec le père, les pairs proches, le partenaire amoureux à l’âge adulte, etc.).

En guise de conclusion, il est essentiel de re-préciser que l’attachement insécure ne constitue pas un trouble psychique.

Il s’agit de configurations adaptatives développées dans des contextes relationnels particuliers, et qui peuvent évoluer au fil de l’histoire de vie.

Cette plasticité ouvre des perspectives de transformation : des liens réparateurs, qu’ils soient thérapeutiques, amicaux ou familiaux, peuvent contribuer à renforcer la sécurité intérieure et la capacité à se relier à l’autre de manière apaisée.

Un commentaire sur “Les styles d’attachement et leur classifications”